Premiers enseignements des mesures aux champs réalisées dans le cadre du projet REAC’AIR

Publié le

Suite aux diagnostics réalisés sur plusieurs exploitations agricoles partenaires, ayant permis de définir des pistes de réduction des émissions d’ammoniac (phases une du projet REAC’AIR), des premières mesures ont été initiées afin de quantifier les réductions d’ammoniac.

Mesurer l’impact de changements de pratiques agricoles sur la qualité de l’air est un des objectifs fixés dans le cadre du projet REAC’AIR (lauréat 2023 de l’appel à projets AgriQAir financé par l’ADEME). Ce projet est né du constat suivant : l’agriculture constitue une source importante d’ammoniac, elle représente la première source du territoire avec 92 % des émissions en région Grand-Est en 2023. Les émissions agricoles peuvent être à l’origine de fortes concentrations dans l’air ambiant avec des conséquences sanitaires : l’ammoniac, gaz précurseur, combiné à d’autres polluants (soufré, azoté) peut contribuer à la formation dans l’air de particules fines, pouvant amener selon des conditions météorologiques favorisantes à des épisodes de pollution aux particules (effet indirect du NH3). Cette pollution particulaire respirée tous les jours peut dégrader la santé de la population générale, y compris celle des agriculteurs.

Suite aux diagnostics réalisés sur plusieurs exploitations agricoles partenaires, ayant permis de définir des pistes de réduction des émissions d’ammoniac (phases une du projet REAC’AIR), des premières mesures ont été initiées afin de quantifier les réductions d’ammoniac. Une 1ère phase d’expérimentation a été mise en œuvre en mai 2025 sur une parcelle à Praye (Meurthe-et-Moselle) visant à comparer les pertes ammoniacales selon deux méthodes d’épandages : par buse palette et par rampe à pendillard. Ces mesures ont été réalisées en testant deux types d’amendement organique (lisier et digestat).

Pour suivre les concentrations d’ammoniac dans l’air ambiant lors de ces épandages, des capteurs (tubes passifs Radiello®) ont été installés sur les différentes parcelles étudiées dans les 7 jours qui ont suivi les applications (t0 à t0+4h, t0+4h à t0+7h, t0+7h à t0+24h, t0+24h à t0+48h, t0+48h à t0+7j).

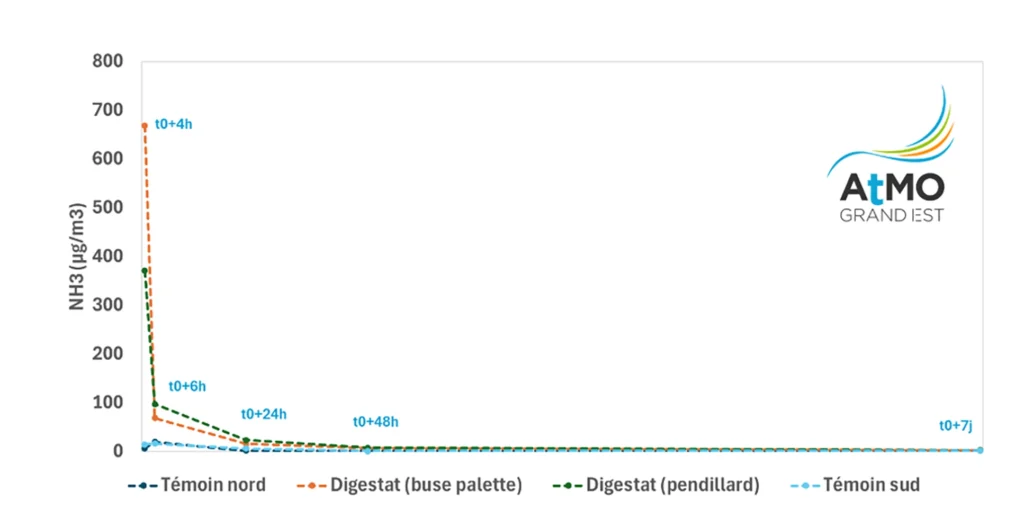

Dynamique temporelle des concentrations en ammoniac à Praye après épandage du digestat

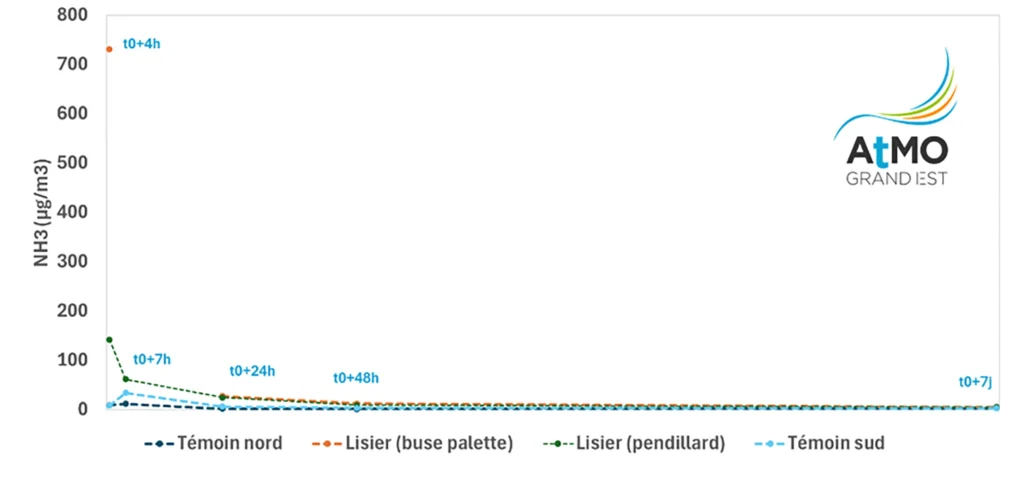

Dynamique temporelle des concentrations en ammoniac à Praye après épandage du lisier

Les niveaux de concentrations en ammoniac mesurés au cours de cette expérimentation ont montré des dynamiques émissives similaires entre les deux modes d’épandages et les deux types d’effluents, à savoir : des niveaux de concentrations élevés sur les 4 premières heures après application (un maximum de 730 µg/m3 a été relevé après application du lisier via buse palette, concentration dans l’air 70 fois plus élevée que hors influence), suivi d’une baisse importante les heures suivantes jusqu’à revenir à des niveaux faibles et homogènes après une semaine.

Ces mesures ont également mis en évidence l’intérêt de la rampe à pendillard par rapport à la buse palette lors de l’application du lisier et du digestat, limitant les concentrations d’ammoniac dans l’air. Les pertes azotées sont maximales en moins de quatre heures avec la buse palette (NH3 très fortement volatilisé). Bien que ces pertes azotées puissent également être importantes en moins de quatre heures avec une rampe à pendillard, celles-ci sont plus limitées.

Rampe à pendillard

Buse palette

Afin de confirmer ces premiers résultats, d’autres expérimentations doivent être menées courant 2026, rediscutées prochainement entre la CUMA bois de Cerf porteuse du projet et ses différents partenaires (ATMO Grand Est, Chambre d’Agriculture 54, Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est).

Se former à la qualité de l’air, un enjeu agricole

Sensibiliser les agricultrices et les agriculteurs aux enjeux de la qualité de l’air, identifier les leviers pour réduire l’impact des activités agricoles et améliorer sa qualité, en réduisant la contribution du secteur agricole aux émissions d'ammoniac, c’est l’objectif visé par la formation “qualité de l’air : un enjeu agricole”

Publié le 05 novembre 2024

Lancement du projet REAC’AIR

Entre 2005 et 2020, les émissions d’ammoniac NH3 du secteur agricole ont augmenté de 4,29 % sur le territoire des Terres de Lorraine. Au niveau régional, 92 % des émissions sont imputables à l’agriculture, 93 % au niveau national. En Grand-Est, se sont 24 % des émissions de NH3 du secteur agricole qui sont issues de l'élevage, principalement bovin. L’agriculture a donc un rôle prépondérant à jouer dans l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des émissions d’ammoniac. C’est le sens du projet AgriQAir REACAIR, (Réduire les Émissions d'Ammoniac grâce aux collectifs CUMA pour une meilleure qualité de l'AIR).

Publié le 06 mai 2024